こんにちは。GMOグローバルサイン・ホールディングスの宗形@shujimunaです。

ビジュアルシステムの研究開発、3Dモデル全般のデザイン/作成を担当しています。

この記事では、Bambu Lab P1Sという3Dプリンターを使用して、Meta Quest 3コントローラーをドローンのプロポ(送信機)のように持てるガジェットをプリントするまでのフローをご紹介します。

作成工程は以下となります。

1. Meta Quest 3コントローラーを3Dスキャンし、3Dモデル化

2. Blenderでスキャンデータを基にガジェットパーツをモデリング

3. スライシングソフトBambu Studioでガジェットパーツモデルをセットアップ

4. Bambu Lab P1Sへデータを転送しフィラメントを設定し出力

Meta Quest 3コントローラーを3Dモデル化する

Meta Questコントローラーのスキャンに関しては、過去記事3D Gaussian Splattingに対応したScaniverseから .ply ファイルをWebにインポートしビュワーとして共有してみたをご参考にして頂ければと思います。

Scaniverseのmesh出力形式は、FBX,OBJ,GLB,USDZ,STLがあり、どの形式でもトライアングルポリゴン化されたモデルデータをエクスポートできます。

続いて、3Dモデル化したデータをBlenderにインポートします。

Blenderでガジェットパーツを作成する

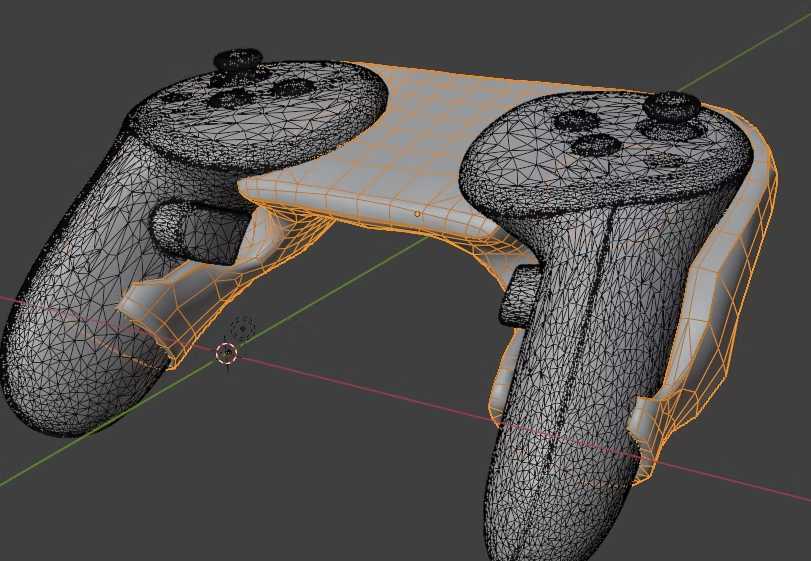

インポートしたコントローラーを複製し、任意の幅を取り配置します。

どちらかのコントローラーにプリミティブなオブジェクト(立方体等)を重ね置き、ブーリアンモディファイアーを追加します。差分としてコントローラーを選択すると、コントローラーの形状に切り抜かれます。切り抜かれた状態を確認し、問題なければモディファイアーを適用します。

スカルプトモードへ移行し、形状を整えます。モディファイアーを適用処理していない状態でスカルプトモードへ移行すると、スカルプト処理が遅延する原因となりますので注意してください。

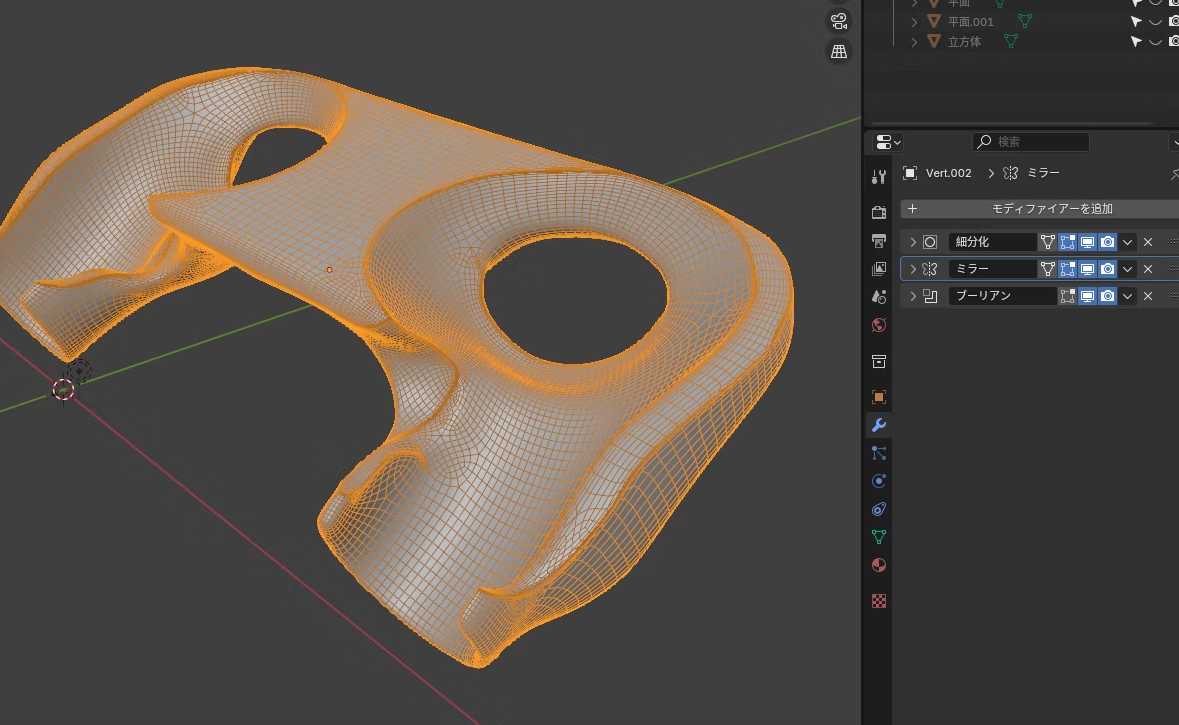

オブジェクトの原点を3Dカーソルに移動させ、ミラーモディファイアーを追加し、対象化させモディファイアーを適用します。

形状に問題がなければ、ここからリトポロジー加工を行っていきます。

リトポロジーとは、トポロジー(ポリゴンの流れ)を貼り直すことです。

スカルプトなどで作成したモデルはポリゴンが多く、そのまま使用することができない場合が存在します。そのためにリトポロジーでポリゴンを作成しなおします。

Blenderの標準機能にあるポリビルドを使用し、メッシュを張りなおします。

ポリビルドの使用方法は公式サイトをご参照ください。

有料、無料アドオンでも色々ありますので是非調べてみてください。

リトポロジー作業が完了したら回転とスケールの数値を確認し、回転0,スケール1になっていない場合は、上部タブのオブジェクト→適用→回転スケールをクリックし、リセットします。この作業を行わないとスライサーソフト上にデータをインポートした際に形状の変形やスケールの不整合が発生します。

回転スケールを確認後、.stl へエクスポートします。

Bambu Studioでの出力セットアップ

3DプリントするためのG-Codeを作成するために、スライサーソフトBambu Studioでセットアップしていきます。Bambu Studioは、Bambu Labが開発したオープンソースの3Dプリンタースライサーソフトウェアです。主にBambu Lab製の3Dプリンター向けに最適化されていますが、他のMarlinベースのプリンターでも使用可能です。

Bambu Studioの主な特徴

- Arachneエンジンを採用し、より精密で滑らかなプリントパスを生成

- Adaptive Layer Height(可変レイヤー高さ)に対応し、ディテールを保持しながらプリント時間を短縮

- マルチカラー & マルチマテリアル対応

- AMS(Automatic Material System)と連携し、最大4色のフィラメントを自動切り替え

- パージ最適化機能で材料の無駄を削減

- クラウド & リモート操作

- Wi-Fi経由でのプリンター管理が可能

- スライス後に直接クラウドへ送信し、リモートでプリント開始

- 高速スライシング & プレビュー

- 高速なスライス処理で、大きなモデルでも素早くデータを生成

- リアルタイムプレビュー機能により、出力前に詳細を確認可能

- オープンソース & 他社プリンター対応

- PrusaSlicerをベースに開発されており、カスタマイズが可能

- Bambu Lab製以外の3Dプリンター(Marlinファームウェア対応機種)でも利用可能

Bambu Lab製3Dプリンターを最大限活用するために最適化されている一方、他社製プリンターにも対応する柔軟性を持つスライサーです。

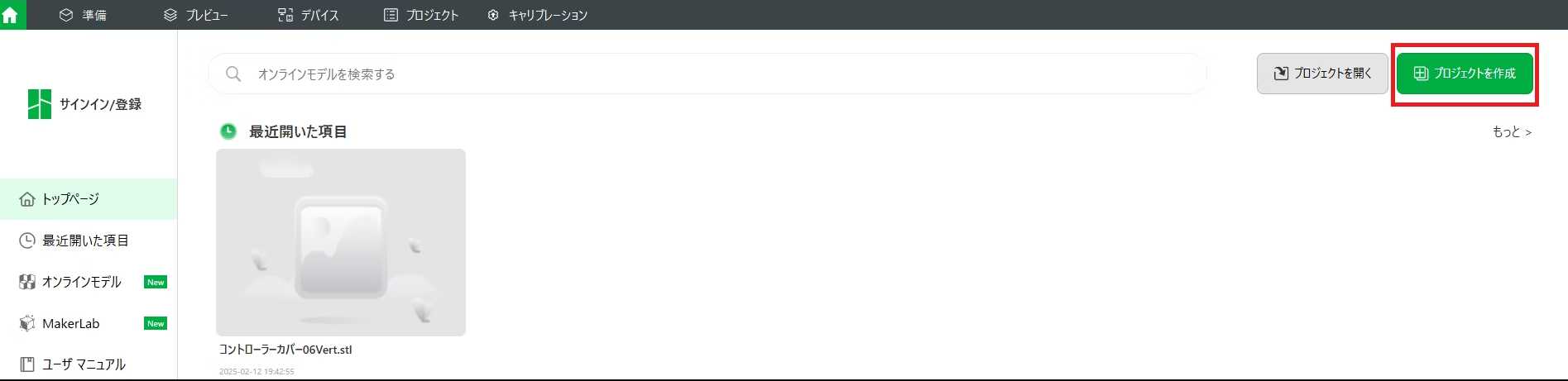

ソフトをダウンロードし、起動したら新規プロジェクトを作成します。

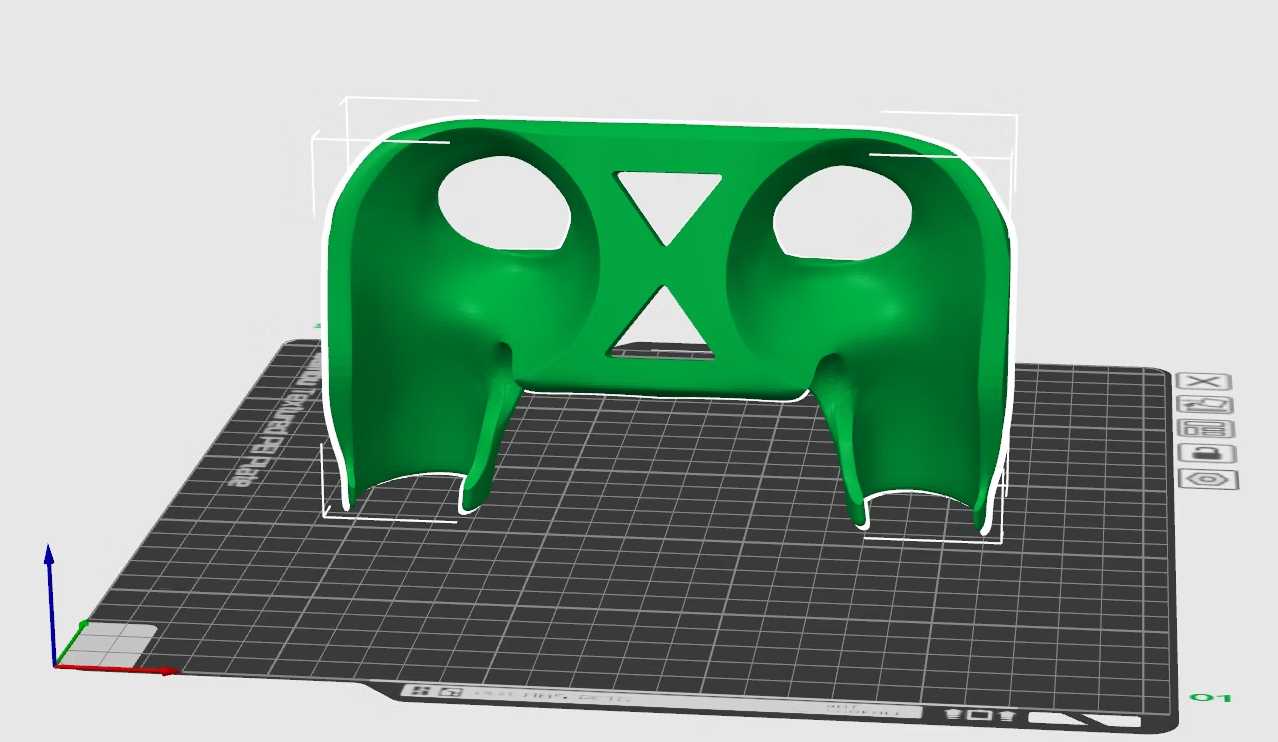

赤枠のインポートボタンをクリックし、先ほどエクスポートした.stlをインポートします。

中央プレートに3Dモデルが表示されます。角度、サイズ、プリント位置を調整します。

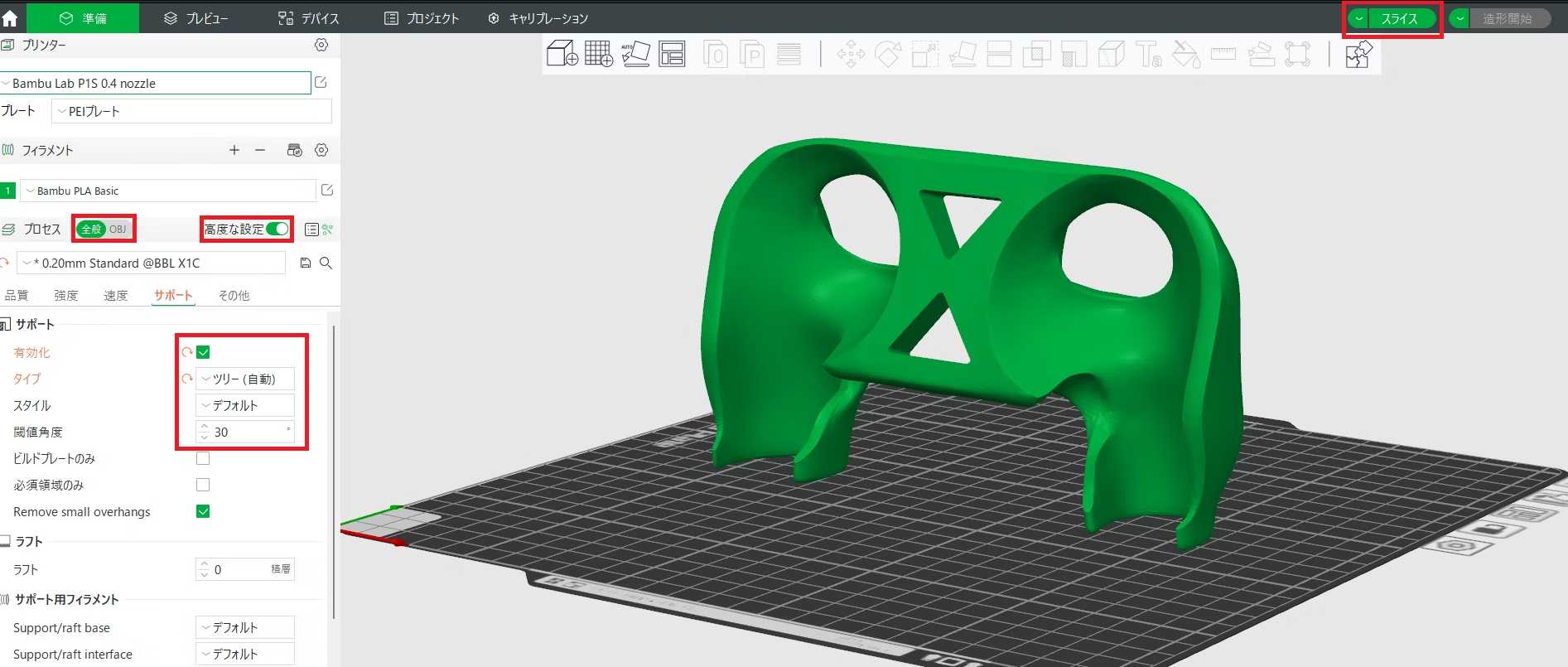

Bambu Studioにはいくつかのプリセットがあります。今回は標準的な設定のプリセットを使用します。より精密にプリントしたい場合は、積層ピッチの小さいものを選択しましょう。ただし、精密度を上げると、その分プリント時間は大幅に増大します。

プレートに対して浮いている部分(オーバーハング)にサポートを設定します。Bambu Studioではサポート必要とする部位を自動で判別し、セットしてくれる便利な機能がありますので、それを利用します。サポートしたい角度を入力し、デフォルト、もしくはツリー形状を選択、サポートの精密度、強度を選択します。

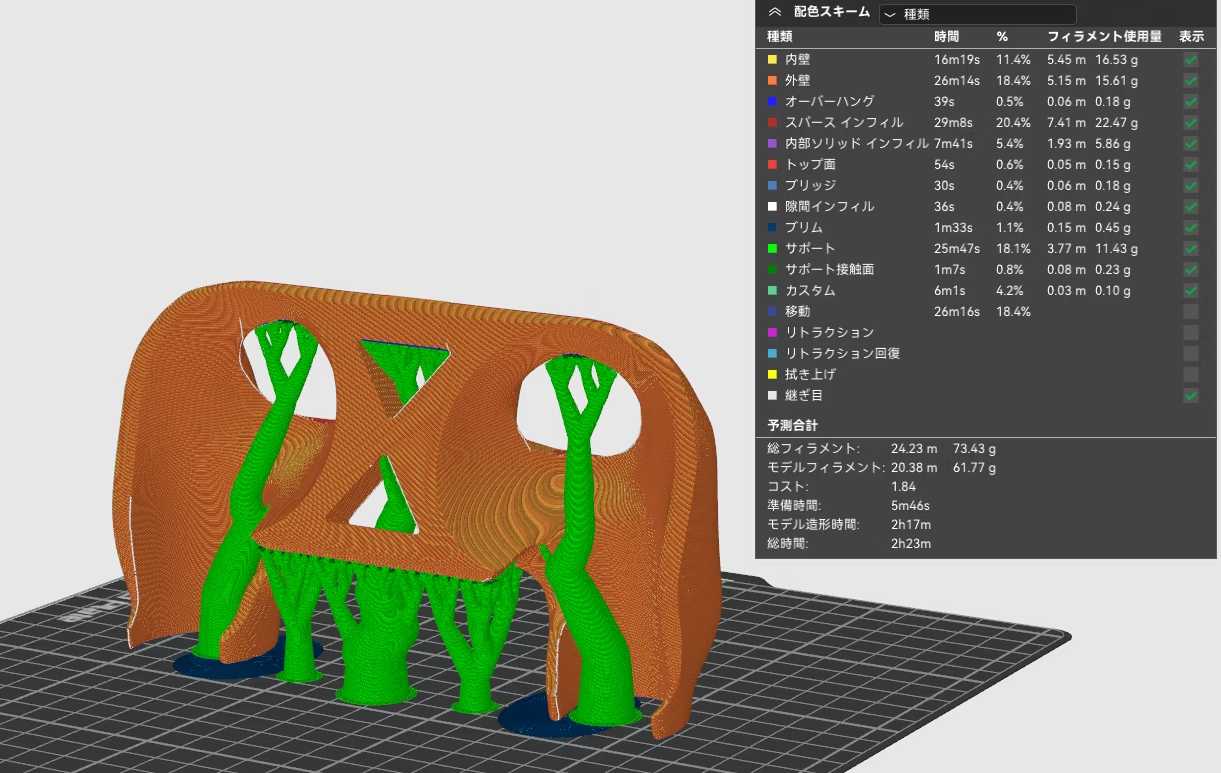

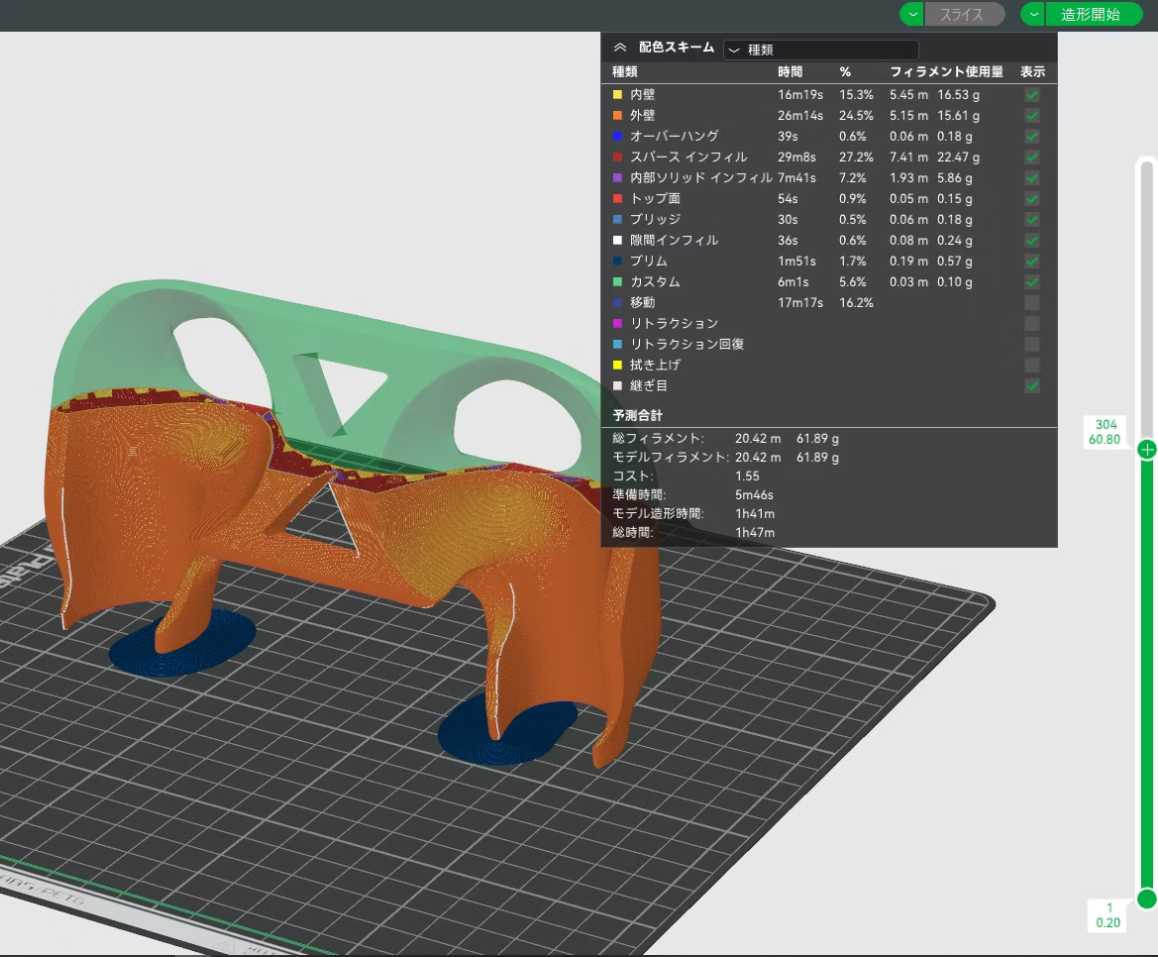

セットが完了したらスライスボタンをクリックすると、自動でG-Codeの生成が開始されます。

ポリゴン数、オブジェクト数、複雑さに比例してG-Codeの生成に時間がかかります。

スライスされたデータは1層ごとにどのようにプリントされるのかが右端のスライダーを上下に移動することで確認できます。また、フィラメントタブをクリックすると生成に掛かる時間や、使用するフィラメント量が確認できます。

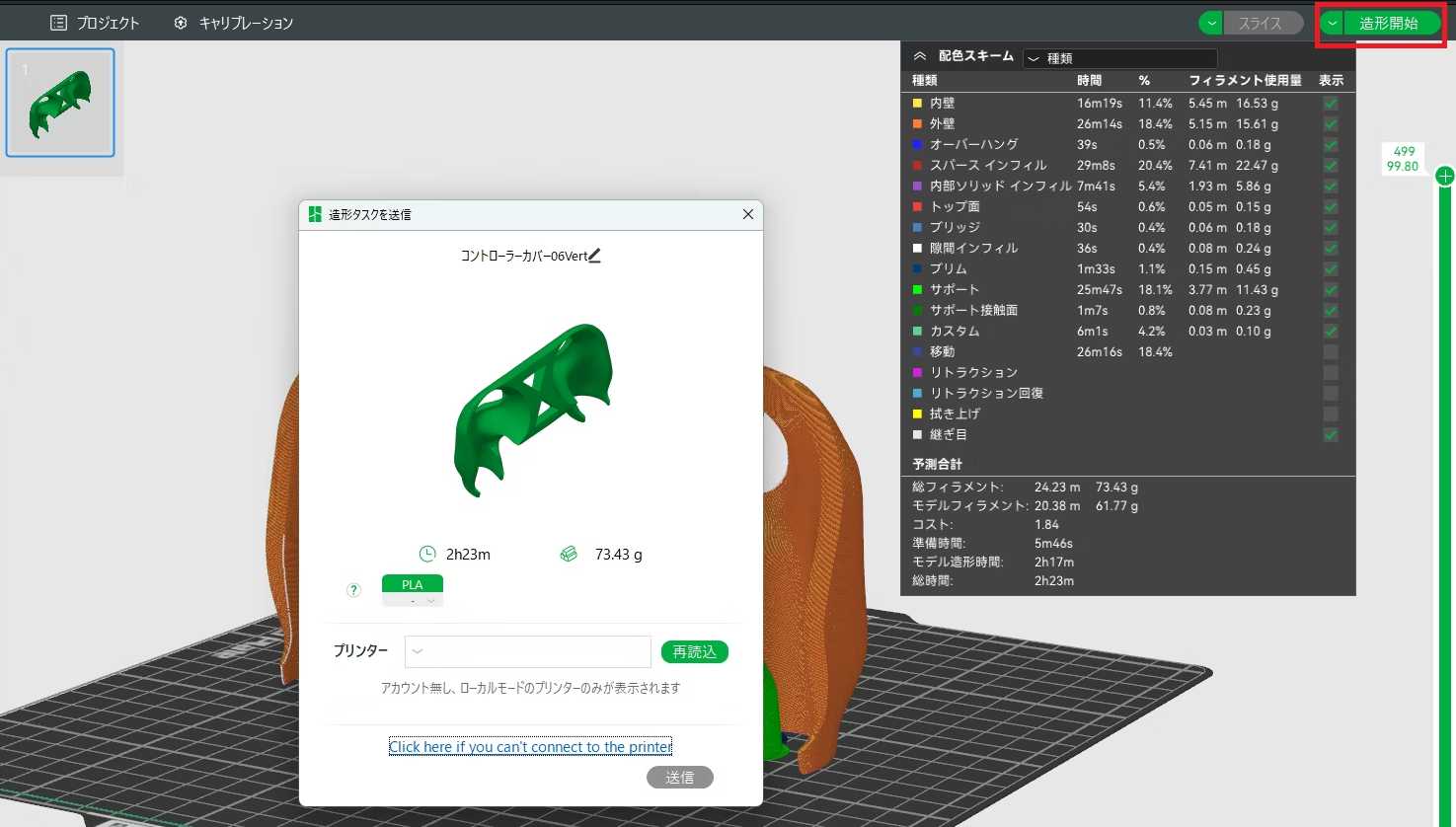

右上の造形開始ボタンをクリックすると、プリンターへG-Codeが転送されます。

3Dプリンターでの出力

G-Codeの出力はBambu Lab P1Sを使用します。

Bambu Lab P1Sの主な特徴

- プリント方式:FFF(Fused Filament Fabrication)

- 最大造形サイズ:256 × 256 × 256 mm

- デュアルギア・ダイレクトドライブエクストルーダー(精密な押出制御)

- オートベッドレベリング(ABL)(手動調整不要)

- フルエンクロージャー構造(温度管理が容易、ABSなどの高温フィラメント向き)

- 高速印刷(最大 500 mm/s)(加速度 20,000 mm/s² で素早く造形)

- AI カメラ搭載(異常検知)

- AMS(オートマチックマテリアルシステム)対応(最大4色のフィラメントを自動切替)

- クラウド&Wi-Fi対応(リモート操作&監視が可能)

また、他の家庭用サイズの3Dプリンターと比較して優れている点としては以下の通りです。

- 超高速&高品質なプリント

P1S は Bambu Lab の強みである 高速印刷技術 を継承しており、最大 500 mm/s のスピードで造形できます。また、入力シェーピングと呼ばれる技術により、高速でも品質を維持 できるのが特徴です。 -

エンクロージャー付きで高温フィラメントに対応

P1S には フルエンクロージャー(密閉構造) が標準装備されており、ABS・ASA・PC などの高温フィラメントを安定してプリントできます。ドラフト防止や温度管理がしやすく、反りや剥がれを防げる のが利点です。 -

AMS(自動フィラメント切り替え)対応で多色印刷

Bambu Lab の AMS(Automatic Material System) に対応しており、最大4色のフィラメントを自動で切り替えてプリントできます。多色造形をしたい人には大きなメリット。 -

AI カメラ&異常検知機能

AI カメラが標準搭載されており、プリント中に異常を検知した際は通知してくれます。例えば、フィラメントの絡まりや失敗を早期発見 できるため、ミスを減らせるのが便利。 -

クラウド&Wi-Fiでリモート操作

スマホアプリやPCからWi-Fi経由で操作が可能。リモートでプリントの開始・停止ができるだけでなく、カメラで進行状況を確認できます。遠隔監視&管理ができるのは便利 です。

今回フィラメントはPLAを使用します。

PLAフィラメントの特徴

– PLA(ポリ乳酸) は、3Dプリントで最も広く使われているフィラメントの一つです。

– 植物由来のバイオプラスチックであり、環境に優しく、扱いやすいため、初心者から上級者まで幅広く利用されています。

– 低温でプリント可能(180〜220℃程度)

– 反り(ウォーピング)が少ない(ベッド加熱なしでもOK)

– 臭いが少ない(ほぼ無臭)

– ノズル詰まりが少なく、安定した印刷が可能

フィラメントには多様な特徴を持った素材が存在します。その中でもメジャーに使用される幾つかのフィラメントの比較は下記の通りです。

プリントボタンをクリックします。データ構造やプリンター側に問題がなければ自動でベッドレベリングが開始されプリントがスタートします。

以上です。

まとめ

昨今、デジタルとフィジカルを融合させたモノづくりが急速に進化しています。

今回の Scaniverse を用いた 3D スキャン、Blender によるモデリング、Bambu Lab での 3D プリント の流れは、この潮流に即したプロセスを踏襲し実験的に行ってみました。実際に手を動かし作成してみた所感としては、手軽に個人が自由にプロダクトを設計・改良できるようになってきた。ということです。

従来であれば、新しいデバイスを作るには専門的な機材や企業の開発リソースが必要でした。しかし、スマホでの 3D スキャン技術の向上や、オープンソースの 3D モデリングソフトの普及、手頃な価格の3Dプリンターの登場 により、個人でもハードウェアのカスタマイズが可能になって来ています。

今後、3Dスキャンや3Dプリントを活用した個人製作・カスタマイズの文化 が発展していくことを期待しています!